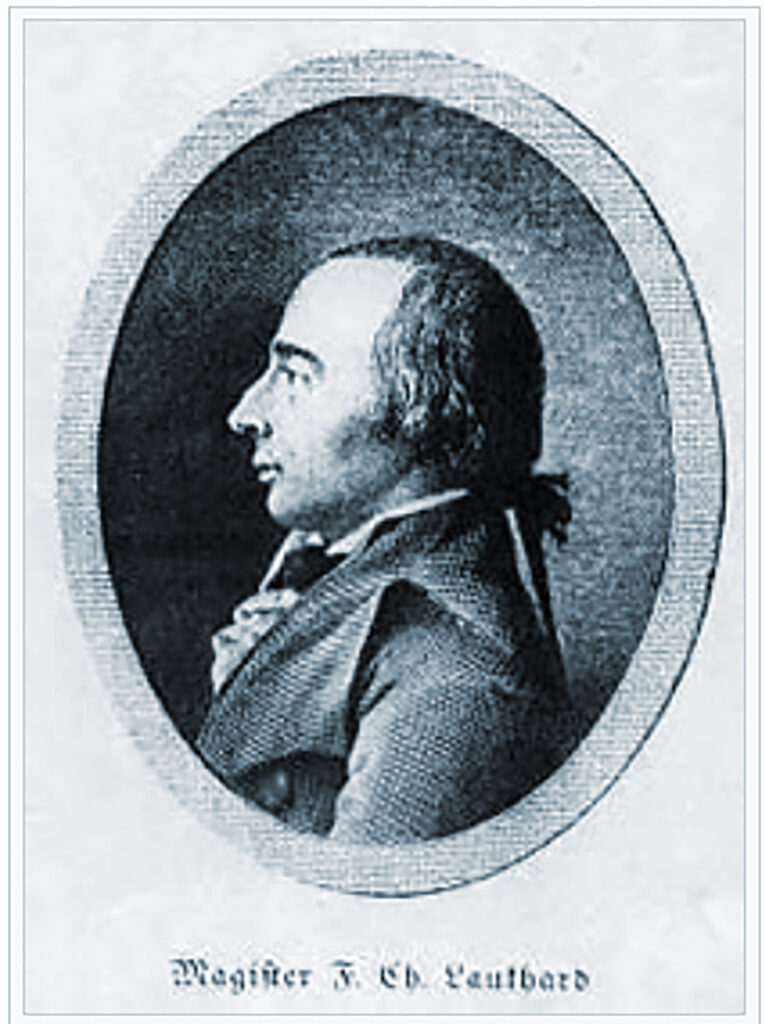

Friedrich Christian Laukhard

7. Juni 1757 – 29. April 1822

Sein Leben und Wirken in Texten und Bildern

Es geht um die Neuordnung und Bewertung des Zeitgeschehens, das Entstehen neuer Zusammenhänge in den Labyrinthen der Lebenswelten. Das ist das Thema des Friedrich Christian Laukhard.

Friedrich Christian Laukhard wird am 7. Juni 1757 in Wendelsheim in der ehemaligen Grafschaft Grehweiler als Sohn eines protestantischen Pfarrers geboren. Er ist ein Kind der aufgewühlten gesellschaftlichen Verhältnisse, in die er hineingeboren wird. Er ist neugierig, aufsässig, rebellisch, revolutionär. Laukhard ist den Menschen zugewandt, die nach einer neuen universellen Ordnung streben. Literarisch und biographisch entwickelt er sich im Geiste der Französischen Revolution. Er teilt die Hoffnungen, die mit diesem Ereignis verbunden sind, ohne dabei seine Beobachtungsgabe, seinen kritischen Geist zu verlieren:

Bei Laukhard ist die positive Haltung der bittere Zorn auf einen menschenunwürdigen Zustand unberechtigter Privilegien und schiefer Denkweisen seiner Zeit.

Bei Laukhard hat die Idee des Idealismus das Stoffliche nicht vergewaltigt, idealisiert; es entfaltet sich üppig nach allen Seiten.

Laukhard übersetzt die ihn umgebene soziale Wirklichkeit in dauerhafte Literatur.

„…frei, unabhängig gegenüber allen Mächten der Welt.“

Friedrich Christian Laukhard

Das A B C der deutschen Misere begleitet Magister Laukhard bei seinem Projekt, die soziale Wirklichkeit und die einschneidenden Veränderungen der Zeit kritisch gegen Konterrevolution und die Auswüchse der Französischen Revolution zu behaupten.

Darin liegt seine Leistung und darin ist sein Scheitern als Lehrer an der Universität und als Theologe begründet.

Die Pfalz hat gewichtige Leute hervorgebracht und auch große. Friedrich Christian Laukhard (1757 – 1822) gehörte zu den Letzteren, nicht nur weil er Gardemaß hatte, sondern weil er ein fester, derber Kerl war wie sonst keiner – und weil er sich die Freiheit nahm, offen zu schreiben über all das, was er sah und erlebte und was ihm missfiel. Wer nachlesen will, wie das alltägliche und akademische Leben beschaffen war im ausgehenden 18., beginnenden 19. Jahrhundert, wie die Leute gesprochen haben, wie fidel und verroht die Burschen auf den deutschen Universitäten waren, in welchen Morästen die Campagne gegen das revolutionäre Frankreich stecken blieb und wie willkürlich Menschen kujoniert werden konnten, der muss die Leben und Schicksale Laukhards lesen, die lebendigste, anschaulichste, vielfältigste und auch drastischste Autobiographie aus der Zeit um 1800. Bestimmt keine hohe Literatur, aber ein großartiges Werk.

Dass Laukhard Bier und Schnaps trank wie andere Leute Wasser, dass er Geld ausgab, als gäbe es kein Morgen, dass er die Puffs von Halle und Berlin nicht nur vom Hörensagen kannte, dass er diverse Händel und Liebschaften hatte und dass vor allem, dass er Auffassungen vertrat, die Klerus und Obrigkeit für Ketzereinen hielten, all das führte dazu, dass er als politisch und moralisch suspekter Taugenichts galt, was ihn erst seine akademische Karriere und dann seine vorübergehende Existenz als Pfarrer kostete. Der Magister musste notgedrungen Musketier werden, aus dem Pfarrer wurde ein Ausgestoßener, dessen Vagantenleben sich spurlos verliert und erst mit dem Tod wieder fassbar wird. (1)

Laukhard Chronik

1757

- Friedrich Christian Henrich Laukhard wird am 7. Juni als dritter Sohn des protestantischen Pfarrers Philipp Burkhard Laukhard (1722 – 1789) in Wendelsheim in der ehemaligen Grafschaft Grehweiler geboren. Seine Mutter ist Charlotte Dorothea Laukhard, geborene D’Autel (1732 – 1812), eine Enkelin des Straßburger Rechtsgelehrten Johann Schilter.

1771 – 1773

Laukhard besucht das Leininger-Gymnasium zu Grünstadt.

Philipp Burkhard Laukhard unterrichtet seinen Sohn, Friedrich Christian, in Latein und Hebräisch. Als lutherisch-protestantischer Pfarrer in der reformierten Pfalz gehört die Familie zu einer konfessionellen Minderheit. Das führt zu massiven Anfeindungen durch seine evangelischen Kollegen.

1774 – 1775

Ab Herbst 1774 studiert Laukhard auf Drängen seines Vaters an der lutherischen Universität von Hessen-Darmstadt, der Hessischen Ludwigs-Universität, Evangelische Theologie. Von dem Niveau der Universität und den Gießener Professoren bald enttäuscht, nimmt er jetzt ungehemmt am Studentenleben der Landsmannschaften und Studentenorden teil und erlangt so eine gewisse Berühmtheit. Diesem Teil seiner Universitätskarriere räumt er später einen großen Platz in seiner Autobiographie ein.

Allein der skandalumwitterte Professor Karl Friedrich Bahrdt (1741 – 1792) hat in diesen Jahren intellektuellen Einfluss auf Laukhards Entwicklung. Bahrdt ist der einzige Mann an der Theologischen Fakultät, der der Kritik des jungen Studenten standhält, der „etwas leisten konnte“. Der Rauswurf Bahrdts trifft Laukhard bis ins Mark und verstärkt seine Kritik der Gießener Universität.

1776

- Im Herbst besucht Laukhard für drei Wochen die Universitätsstadt Jena.

1777

In den Herbstferien reist Laukhard nach Oppenheim zu dem Bruder seines Vaters, der dort Prediger ist und ihn vor seinem Tod noch einmal sehen möchte.

In Mainz trifft sich Laukhard mit seinem in Jena studierenden Freund Lony, um den Mainzer Studenten den „Komment“, die studentische Lebensweise an den Universitäten, beizubringen.

1778

Nach seinem Studium in Gießen studiert er auf Geheiß seines Vaters noch für ein Jahr an der 1732/34 neu gegründeten und 1737 eingeweihten, renommierten Georg-August-Universität in Göttingen, wo er nach eigenen Aussagen ein intensives Studium absolvierte. Laukhard, der sehr kritisch gegenüber dem akademischen Betrieb seiner Zeit ist, äußert sich sehr positiv über die Göttinger Universität.

1779

Als Laukhard seine Studien vorerst beendet, reist nach Heidelberg und prüft die Gegebenheiten an der Heidelberger Universität.

Laukhard findet wegen seines liederlichen Lebenswandels und seiner freigeistigen Reden keine dauerhafte Anstellung als Vikar. Zwischenzeitlich verdingt er sich kurzfristig in den Vikariaten in Udenheim und Obersaulheim, als Hauslehrer und als Jäger in Guntersblum.

1781

Laukhard bewirbt sich am 22. Februar um ein Lehramt in Darmstadt. Die Bewerbung wird aufgrund seines ausschweifenden Lebenswandels abgelehnt.

Sauft, lieber Freund, … macht Hurenkinder, schlagt und rauft Euch, kurz, treibt alle Exzesse; das wird Euch nicht so viel schaden als Eure Freigeisterei. (2)

- Das Verhalten dieses Freigeistes erregt den höchsten Unwillen des Fürsten von Nassau-Weilburg, und er lässt 1781 über die zuständige Kommission mitteilen, der Kandidat Laukhard

sei als ein Mensch bekannt, der ganz und gar keine Religion habe – der über die heiligsten Geheimnisse der christlichen Lehre öffentlich spotte – überdies ausschweifend lebe – dem Trunk sich ergebe – Pasquillen auf andere schmiede, und sogar die Kanzel zum Tummelplatz seiner skandalösen Auftritte mache; deshalb trügen Seine Durchlauchten dem Konsistorium auf, den bisherigen Vikarius Laukhard zu removieren und ein anderes unbescholtenes Subjekt an die Stelle zu setzen. (3)

- Durch Vermittlung seines Vaters wird Laukhard von Johann Salomo Semler (1725 – 1791) nach Halle an der Saale an die Academia Fridericana, der heutigen Martin-Luther-Universität, geholt, in der Pietisten aus ganz Europa studieren.

1782

Nach Ostern wird Laukhard auf Empfehlung von Johann Salomo Semler Präzeptor am Waisenhaus der Franckeschen Stiftung in Halle.

Am 11. Juni immatrikuliert sich Laukhard an der Academia Fridericana und hält nebenbei Vorlesungen.

1783

Januar erlangt Laukhard mit einer Dissertation über Ruprecht von der Pfalz (1352 – 1410) den Grad eines Magisters.

Im August habilitiert er sich mit einer Arbeit über Giordano Bruno (1548 – 1600).

Fertigstellung des ersten Romans Baldrian Weitmaul, dessen Druck jedoch vom Zensor der Universität, Johann Reinhold Forster (1729 – 1798), wegen Sittenlosigkeit verboten wird.

Am 2. Weihnachtstag tritt Laukhard, bedingt durch finanzielle Not und „aus Befangenheit und Taumel“, als Musketier in das in Halle stationierte preußische Regiment von Thadden ein:

Am zweiten Weihnachtstag 1783 erschien Laukhard bei Hauptmann Müffling auf der Wache der Kompagnie und erklärte, er wolle preußischer Soldat werden. Herr von Müffling hörte ihn an und bot ihm Handgeld. Laukhard blieb und schlief schon in der folgenden Nacht auf der Pritsche in der Wachstube. Am nächsten Tag wurde er eingekleidet und erhielt anschließend ein Quartier. Alle Versuche, ihn wieder frei zu bekommen, die von Wohlmeinenden, unter ihnen sein Lehrer, Professor Semler, unternommen wurden, schlugen fehl, denn Laukhard entzog sich ihnen.

In einer Kleinstadt wie Halle, wo das tägliche Treiben bis zu den Kneipenwirten, den Friseuren und den Putzfrauen vom Universitätsleben bestimmt wurde, war es ein skandalöser Schritt, wenn ein Dozent, der erst vor kurzem zum Magister graduiert worden war, seine bürgerliche Würde hinter sich warf und sich als gemeiner Soldat verpflichten und entlöhnen ließ. Jedoch, der Vater, der ihn im Stich ließ, der Bruder, der ihn verleumdete, die Professoren, die ihn beargwöhnten, die Studenten, die seine Kollegien schlecht oder gar nicht bezahlten, die Gläubiger, die ihn bedrängten, überhaupt alle, die seine ehrliche Offenheit verkannten und ihn wegen seiner ungeschliffenen Sitten über die Achsel ansahen, alle sollten erfahren, daß er sie verachtete und entschlossen war, aus ihrer Gemeinschaft auszusteigen. (4)

Laukhard und die preußischen Werber.

1784

Im Mai wohnt Laukhard mit seinem Regiment der Revue von Magdeburg bei, der letzten, die Friedrich der Große abhält.

Während der Soldatenzeit ist Laukhard überwiegend in Halle. Er lernt in dieser Zeit italienisch und unterrichtet in älteren Sprachen.

1787

Bekanntschaft und Freundschaft mit dem konvertierten Franziskanermönch und jetzigen Verlagsbuchhändler und Schriftsteller Franz Heinrich Bispink (1749 – 1820), der auch sein Verleger ist.

In Laukards letztem Roman Wilhelm Steins Abentheuer. Beschrieben von ihm selbst und herausgegeben von Friedrich Christian Laukhard. 1810, dient Bispink vermutlich als Vorlage für den Helden – einen entlaufenen Franziskanermönch.

1789

Laukhards Vater, Philipp Burkhard Laukhard, stirbt am 6. Mai.

Die Große Französische Revolution bricht am 14. Juli aus:

Das französische Bürgertum des 18. Jahrhunderts hatte eine Philosophie entwickelt, die seiner Geschichte, seiner gesellschaftlichen Rolle und seinen Interessen entsprach: allerdings mit so viel Weitblick und Rationalität, daß diese Philosophie, die das Ancien Régime kritisierte und zu seiner Zerstörung beitrug, sich an alle Franzosen und an alle Menschen richtete, indem sie die Gestalt einer universellen Weltordnung annahm. (5)

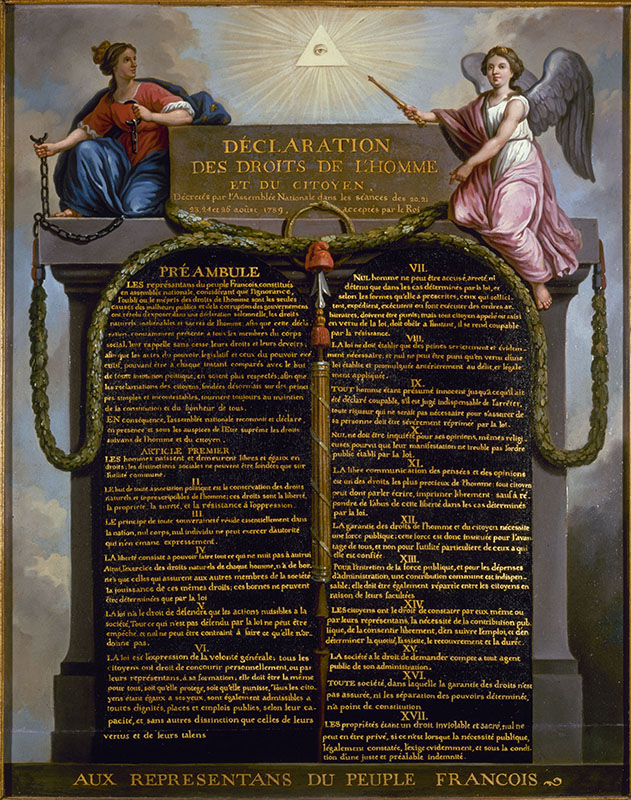

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 in einer Darstellung von Jean-Jacques Le Barbier.

1790

Laukhard zieht am 5. Juni mit dem von Thaddeschen Regiment nach Schlesien, als kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Preußen und Österreich unvermeidlich erscheinen.

- Laukhards Tagebuch aus diesem Feldzug wird mit zur Grundlage der späteren Lebenserinnerungen.

1791

Laukhards Beyträge und Berichtigungen zu Herrn D. Karl Friedrich Bahrdt’s Lebensbeschreibung; in Briefen eines Pfälzers, Druck bei Johann Christian Hendel, Halle an der Saale, erscheinen.

Nach Rückkehr aus dem Feldzug beginnt Laukhard seine Autobiographie.

1792

Teilnahme am 1. Koalitionskrieg gegen Frankreich.

Am 20. September erfolgt die Kanonade von Valmy.

Die Schlacht von Valmy.

Gemälde von Horace Vernet aus dem Jahr 1826.

Rückzug der Koalitionsarmee unter entsetzlichen Verlusten.

Die ersten beiden Teile von Laukhards Autobiographie Leben und Schicksale erscheinen bei Michaelis und Bispink in Halle an der Saale.

Im Vorwort zu seinen Lebenserinnerungen legt er vor dem „geneigten Leser“ Rechenschaft über sein Lebenswerk ab:

Der verstorbene Doktor Semler, dessen Asche ich nie genug verehren kann, gab mir im Jahr 1784 den Rat, meine Begebenheiten in lateinischer Sprache herauszugeben. Ich hatte dem vortrefflichen Mann mehrere davon erzählt, und da glaubte er, die Bekanntmachung derselben würde in mancher Hinsicht nützlich werden. Ich fing wirklich an zu arbeiten und schrieb ungefähr acht Bogen, welche ich ihm vorwies. Er billigte sie und riet mir, den Herrn Professor Eberhard um die Zensur zu bitten. Ich tat dies schriftlich, denn damals scheute ich mich, weil ich kurz zuvor Soldat geworden war, es mündlich zu tun. Auch Eberhard lobte mein Unternehmen: nur riet er mir, um der mehreren Leser willen, deutsch zu schreiben. Ich folgte ihm und zeigte mein Vorhaben öffentlich an. Aber weil damals mein Vater noch lebte, so musste ich, um ihn nicht zu beleidigen oder ihm gar in der hyperorthodoxen Pfalz und bei den dortigen Bonzen nicht zu schaden, vieles weglassen, was doch zum Faden meiner Geschichte gehörte. Daher war jener Aufsatz mangelhaft und unvollständig. Mein Vater erfuhr indessen durch die Briefe des Herrn Majors von Müffling, dass ich mein Leben schriebe, und befürchtete, ich möchte Dinge erzählen, die ihm Verdruss bringen könnten. Er schrieb mir daher und befahl mir, von meinen Lebensumständen ja nichts eher, als bis nach seinem Tode drucken zu lassen. Der Brief meines guten Vaters war voll derber Ausdrücke: er stellte mir das Uebel, das für ihn daraus folgen könne, so lebhaft vor, dass ich mein Manuskript ins Feuer warf.

Einige Jahre hernach starb mein Vater, und ich konnte nun freimütig zu Werke gehen; aber der Feldzug im Jahre 1790 und andere Geschäfte, welche ich ums liebe Brot unternehmen musste, hinderten mich, meinen längst gefassten Vorsatz eher ins Werk zu richten. Nachdem ich aber mehr Muße und tätige Unterstützung redlich gesinnter Männer erhielt, so ging ich neuerdings ans Geschäft, und so entstand die gegenwärtige Schrift.

Jeder Leser wird ohne mein Erinnern gleich schließen, dass das, was der Dichter von seinen Versen sagt:

paupertas impulit audax

Ut versus facerem –

(»Armut trieb mich an zum Verse schmieden.«)

auch von meinem Buche gelte und ich würde sehr zur unrechten Zeit wollen diskret sein, wenn ich’s nicht bekennte. Ich bin ein Mann, welcher keine Hilfe hat, kein Vermögen besitzt und keinen Speichellecker machen kann: folglich würde ich sehr kümmerlich leben müssen, wenn ich mir keinen Nebenverdienst machen wollte. Und wer kann mir das verdenken?

Allein, obgleich der erste Grund der Erscheinung gegenwärtigen Buches im Magen liegt, so ist er doch nicht der einzige. Ich war ein junger Mensch von guten Fähigkeiten und von gutem Herzen. Falschheit war nie mein Laster und Verstellung habe ich erst späterhin gelernt und geübt, nachdem ich vieles schon getan und getrieben hatte, dessen ich mich schämen musste.

Mein Vater hatte mir guten Unterricht verschafft, und ich erlangte verschiedene recht gute Kenntnisse, welche ich meiner immer fortwährenden Neigung zu den Wissenschaften verdanke. Meine Figur war auch nicht hässlich. Da war es denn doch schade, dass ich verdorben und unglücklich ward. Aber ich wurde es und fiel aus einem dummen Streich in den anderen, trieb Dinge, worunter auch wirkliche gröbere Vergehungen sind, bis ich endlich aus Not und Verzweiflung an allem Erdenglück die blaue Uniform anzog.

Wenn nun ein Erzieher, ein Vater oder auch ein Jüngling meine Begebenheiten liest, muss er da nicht manche Regel für sich oder für seinen Zögling abstrahieren? Meine Unglücksfälle sind nicht aus der Luft gegriffen, wie man sie in Romanen liest: sie haben sich in der wirklichen Welt zugetragen, haben alle ihre wirklichen Ursachen gehabt und lehren, dass es jedem ebenso gehen kann, der es so treibt – wie ich.

Ich glaube daher mit Recht, dass mein Buch einen nicht unebenen Beitrag zur praktischen Pädagogik darbietet, und dass niemand ohne reellen Nutzen dasselbe durchlesen wird: und das ist doch nach meiner Meinung sehr viel. Auf diese Art werde ich, der ich durch meine Handlungen mein ganzes Glück verdorben habe, doch durch Erzählung derselben gemeinnützig, und das sei denn eine Art Entschädigung für mich.

Außerdem hoffe ich auch, dass die Erzählungen selbst niemandem Langeweile machen werden, dass also meine Schrift auch zu denen gehören wird, welche eine angenehme Lektüre darbieten. Und so hätte ich, wenn ich mich nicht überall irre, einen dreifachen recht guten Zweck erreicht.

Ich habe viele angesehene Männer eben nicht im vorteilhaftesten Lichte aufgestellt – von unwürdigen Menschenkindern, einem Kammerrat Schad, einem Mosjeh Brandenburger und dergleichen mehr, ist hier die Rede nicht: die haben die Brandmarkung verdient! –, warum habe ich das getan? – Deswegen, weil ich glaube und für unumstößlich gewiss halte, dass die Bekanntmachung der Fehler angesehener Männer sehr nützlich ist. Die Herren müssen nicht denken, dass ihr Ansehen, ihr Reichtum, ihre Titel, selbst ihre Gelehrsamkeit und Verdienste ihre Mängel bedecken oder gar rechtfertigen können. Diese Männer, von welchen ich erzähle, haben teils mit mir im Verhältnis gestanden und haben mir nach ihrem Vermögen zu schaden gesucht und auch wirklich geschadet: teils aber schadeten sie der guten Sache, den Rechten der Menschheit, besonders jenem unumstößlichen ewigen Recht, über alle intellektuellen Dinge völlig frei zu urteilen und seine Gedanken darüber zu entdecken.

Wenn ich also die Professoren zu Mainz, Heidelberg und sonstige Meister als intolerante Leute beschreibe, welche gern Inquisitoren werden und den heiligen Bonifatius oder jenen abscheulichen Menschen, den Abschaum aller Bösewichter, den Erfinder der Inquisition und Hexenprozesse, ich meine den Papst Innocentius III., nachmachen möchten – tu ich dann unrecht, da die Sache sich durch Taten bestätigt? Vielleicht schämen sich andere und werden toleranter, und wäre das nicht herrlich? Hätte ich da nicht mehr Gutes gestiftet, als mancher Verfasser dicker Bände von Predigten und anderem theologischen, philosophischen oder juristischen Unsinn?

Ferner, sagen Sie selbst, lieber Leser, ob ich recht habe: darf ich den nicht beschreiben, der mir wehe tat? Rache, schreien zwar die Moralisten (in ihren Theorien) sei überhaupt ein schändliches Laster, dem kein Weiser nachgeben müsse: ja ich sage irgendwo selbst, dass sie größtenteils unter der Würde der Menschheit sei.

Allein, ich gestehe es, dass ich ihr Gebot nicht ganz einsehe, ich bin ein Mensch, so gut wie der Papst und der Fürst, ich hab auch meine Galle, und es kränkt mich auch, wenn man mir unrecht tut und mich armen ohnmächtigen Menschen drückt und seine Freude daran hat. Ich suche mich nun zu rächen, wie ich kann, und das kann ich auf keine andere erlaubte Weise, als dass ich die Leute von der Art nenne und ihren Charakter bekannt mache. Ich werde das auch in Zukunft so halten, und Anekdoten von der Art mehr sammeln, um einmal Gebrauch davon zu machen.

Urteilen Sie ferner, meine Leser, ob Sie es nicht auch so machen würden, wenn Sie in meinen Schuhen ständen? Ich brenne mich nirgends weiß und erdenke an mir keine Gesinnungen, die ich nicht habe. Daher gestehe ich’s, dass die Großmut, welche alle Neckereien übersieht und sich ungeahndet hudeln lässt, meine Tugend nicht ist. Wer besser in diesem Stück ist, nicht der, welcher bloß besser spricht, verdamme mich, ich habe nichts dawider. Und wer üblen Nachreden entgehen will, der tue nichts Übles. Schwachheiten abgerechnet, ist Publizität für Torheit und Laster ein weit zuträglicheres Heilmittel als das Mäntelchen der christlichen Liebe – das freilich gerade von denen am eifrigsten empfohlen wird, die es am meisten bedürfen. (6)

So verkündet Laukhard selbst in dem Vorwort zu Leben und Schicksale seiner Lebenserinnerungen das Programm seiner Schriften: Schreiben, was andere nicht schreiben wollen.

Er ist ein Außenseiter der Geschichte, aber nicht aus der Geschichte gefallen. Seine Lebenserinnerungen sind einerseits pädagogisch als Warnung für Eltern und studierende Jünglinge ausgerichtet, andererseits sozialkritisch als Beitrag zur deutschen Misere. Sie begründen die Positionen seines gesellschaftlichen Scheiterns.

Laukhard geht den anderen Weg und beschreibt den Wechsel der Zeiten schonungslos und betont dabei sein Glück, kritisch zu sein, leidenschaftlich und exzessiv ungeachtet aller Warnungen.

1793 – 1794

Laukhard wird Augenzeuge der Belagerung von Mainz und der Verfolgung deutscher Jakobiner in den Rheinlanden.

Merkten nun die Deutschen, daß auch Deutsche unter den Franzosen waren, so ging sofort das Geschimpfe an, welches zuweilen viele Stunden immer im nämlichen Tone fortging, endlich bloß zum Spaße. Ich will einen solchen Schimpfdialog hier anführen, nur um zu zeigen, daß auch die kühnsten Ideen ohne Wirkung bleiben, sobald sie familiär werden, zumal Ideen vom Feinde.

Preuße: Höre, du sakkermentscher Patriot, wirst du bald die Schwerenot kriegen?

Franzose: Elender Tyrannenknecht, sag, wird dich dein Korporal bald lahm oder tot prügeln müssen?

Preuße: Du verfluchter Königsmörder!

Franzose: Du niederträchtiger Sklav!

Preuße: Ihr Spitzbuben habt euren König ermordet, und dafür müßt ihr alle zum Teufel fahren.

Franzose: Wenn ihr keine Hundsfötter wäret, so würdet ihr es allen Tyrannen ebenso machen! Wenn ihr das tätet, so wäret ihr noch Menschen, so aber seid ihr Tyrannensklaven und verdient alle Prügel, die ihr bekommt.

Preuße: Ihr habt noch alle eure Strafen vor euch. Die ganze Christenheit wird euch angreifen und eure gottlosen Taten bestrafen.

Franzose: Laß sie doch kommen, die ganze Christenheit mit dem ganzen Heer des Teufels und mit der Armee des Erzengels Michael: wir fürchten uns nicht!

Preuße: Aber Mainz müßt ihr hergeben; das soll euch der Teufel nicht danken!

Franzose: Laß auch Mainz zum Teufel fahren; glaubt ihr denn, wir scheren uns um so ein Rackernest, wie Mainz ist? Da steckt noch alles voll Pfafferei und Adel. Aber so leicht sollt ihr’s doch noch nicht kriegen!

Preuße: Wenn ihr nur euren König nicht umgebracht hättet.

Franzose: Kamerad, sei kein Narr! Es ist nun einmal so, und weil’s einmal so ist, daß mir keinen König mehr haben, so wollen wir auch dafür sorgen, daß weder euer König, noch der Kaiser, noch der Teufel uns einen wieder geben soll.

Preuße: Aber wo kein König ist, da sind auch keine Soldaten.

Franzose: O, du armer Kerl du, wie räsonnierst du so dumm! Ja freilich, solche Soldaten gibt es dann nicht, wie du und deinesgleichen. Ihr seid Sklaven, leibeigene Knechte, die einen Tyrannen über sich haben müssen, der ihnen kaum halb satt zu essen gibt und sie prügeln, Spießruten laufen und krumm schließen läßt, wenn’s ihm einfällt. Solche Soldaten sind wir nicht. Wir sind freie Leute, republikanische Krieger!

Preuße: Das ist aber bei uns anders; wir haben einen Herrn, dem wir gehorchen müssen.

Franzose: Weil ihr gehorchen wollt. usw. usw.

Solche Gespräche fielen oft vor, und man hatte seinen Spaß daran und lachte darüber. Der Mensch, im Durchschnitt, ist eine passive Gewohnheitsmaschine, die endlich – solange es ihm bei heiler Haut nur halbwegs erträglich geht – sich an Mordszenen und die Zeitungsberichte darüber gewöhnt, ohne davon nur noch menschlich gerührt zu werden; warum denn nicht auch an Schimpfen und Brandmarken! Man muß die Menschen gar wenig kennen, wenn man glaubt, daß Schriftsteller auf sie bis zum Aufstand wirken können; dies ist nur der Erfolg von dem Harpyiensystem der Fürsten oder ihrer Finanzminister. Wie richtig ist doch das Wort: »Fürsten, seid gerecht! und eure Throne stehen unerschütterlich!«

Wie gesagt, unsere Soldaten lachten über die Invektiven der Franzosen und reizten sie oft dazu, bloß nur zum Spaß. Als endlich die öftere Wiederholung das Interesse daran schwächte, wurden sie gegenseitig sanfter und nannten sich zuletzt gar Kamerad und Bruder. Sie machten oft sogar Kartell unter sich, versprachen sich, nicht zu schießen, und traten sodann auf die Verschanzung, wo sie sich ganz freundschaftlich miteinander unterhielten. (7)

Bei der folgenden Belagerung von Landau wird Laukhard vom preußischen Kronprinzen, dem späteren preußischen König Friedrich Wilhelm II (1744 – 1797) gebeten, den Volksrepräsentanten Georg Friedrich Dentzel (1755 – 1828) zu bestechen und damit zur Aufgabe der Festung zu bewegen. Getarnt als Deserteur geht Laukhard in die Stadt, um das Angebot zu überbringen. Nach Laukhards Aussagen scheiterte der Auftrag an Dentzels Weigerung.

Laukhard wird nicht enttarnt, sondern tritt als Deserteur in die französische Revolutionsarmee ein. In der Folge wird er Mitglied der Sansculottes und zieht durch das revolutionäre Frankreich bis nach Avignon.

Erster und zweiter Pack Briefe eines preußischen Augenzeugen über den Feldzug des Herzogs von Braunschweig gegen die Neufranken im Jahre 1792 erscheinen.

Herausgabe des dritten Pack von Briefe eines preußischen Augenzeugen.

1795 – 1797

Laukhard erhält durch Vermittlung von Bispink einen Pass und verlässt 1795 Frankreich. Über Basel reist Laukhard nach Freiburg i.Br., wo ihn die Studenten, nachdem er durch die ersten Teile seiner Lebensbeschreibung bekannt geworden ist, als Berühmtheit begrüßen.

Um nicht wieder in die Hände von Werbern zu fallen, verdingt Laukhard sich für kurze Zeit beim Emigrantenheer des Kardinals Rohen (1734 – 1802).

Danach schließt er sich in Offenburg den schwäbischen Kreistruppen an und wird kurz darauf durch die Vermittlung von Bispink von den Verpflichtungen als Soldat befreit.

Im Oktober kehrt Laukhard nach Halle an der Saale zurück. Er wendet sich mit der Bitte um eine Lehrstelle für französische Sprache an den preußischen König, die jedoch auf Betreiben des Ministers Johann Christoph von Woellner (1732 – 1800) abgelehnt wird.

In Erfurt erscheint der vierte Pack von Briefe eines preußischen Augenzeugen.

Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe geben die deutsche Literaturzeitschrift Die Horen heraus. Die Erstausgabe erscheint 1795. Sie wird 1797 eingestellt. Schiller und Goethe nutzen die Zeitschrift zu einer umfassenden Kritik der Großen Französische Revolution.

Laukhard hält dagegen. Er verwirft das Geisterreich des deutschen Idealismus, das Goethe und Schiller vertreten, vehement. Er polemisiert direkt gegen das von ihnen vorgestellte ästhetische Programm und hält ihnen vergeblich die soziale Wirklichkeit vor Augen.

Bei Peter Hammer in Köln erscheint Schilderung der jetzigen Reichsarmee, nach ihrer wahren Gestalt. 1796.

Der dritte und vierte Teil von Leben und Schicksale erscheint in Leipzig 1796 und 1797.

Am 17. September 1797 heiratet Laukhard Johanna Sophia Dorothea Reichmann, die Tochter eines preußischen Soldaten.

Laukhards Anleitung zur Uebung in der französischen Sprache erscheint und wird in veränderter Auflage 1805 und 1812 erneut verlegt.

1798

Reise nach Berlin. Nach einer Audienz beim König Friedrich Wilhelm III. (1770 – 1840) wird Weisung gegeben, Laukhard ein sorgenfreies Plätzchen zu beschaffen. Auch dieser Versuch schlägt fehl, da sich die Professoren der Universität Halle an der Saale wegen Laukhards freigeistigen Ansichten und seines Lebenswandels einer Anstellung widersetzen.

Laukhard gibt die Denkschrift über die Einnahme der Festung Mainz durch die fränkischen Truppen im Jahr 1792, verfasst von Rudolf Eickenmeyer, heraus.

Bei Gerhard Fleischer in Leipzig erscheinen Laukhards Leben und Thaten des Reichsgrafen Carl Magnus sowie der erste Teil von Annalen der Universität zu Schilda oder Bockstreiche und Harlekinaden der gelehrten Handwerksinnungen in Deutschland. Zur Auflösung der Frage: woher das viele Elend durch so manche Herren Theologen, Aerzte, Juristen, Kameralisten und Minister.

1799

Die Teile zwei und drei von Annalen der Universität zu Schilda, Der Mosellaner- oder Amicisten-Orden nach seiner Entstehung, inneren Verfassung und Verbreitung auf den deutschen Universitäten dargestellt und Franz Wolfstein, oder Begebenheiten eines dummen Teufels. Band I und Band II, erscheinen.

1800 – 1802

Der Roman Marki von Gebrian, oder Leben und Ebentheuer eines französischen Emigranten. Ein politisch-komischer Roman erscheint in zwei Teilen bei Fleischer in Leipzig 1800.

Im gleichen Verlag werden zwei Bände von Erzählungen und Novellen veröffentlicht.

Eine Sammlung von Texten von Friedrich Christian Laukhard, Johann Christian Hendel und Daniel Alexander Eichhorn (Dornensteg) erscheint unter dem Titel Fasten-Resource (1801).

Laukhard verfasst und veröffentlicht die für ihn verhängnisvolle Schrift Bonaparte und Cromwell. Ein Neujahrsgeschenk für die Franzosen von einem Bürger ohne Vorurteil (1801).

6. August 1801

Der Prorektor der Universität Halle, Ludwig Heinrich von Jakob (1757 – 1827), denunziert Laukhard in Berlin bei Friedrich Wilhelm III. In seinem perfiden Schreiben, einer Kombination aus Rufmord, ausgemachten Lügen und juristischen Ausflüchten, das in der Behauptung gipfelt, dass Laukhard aus Sicht der Universität längst „moralisch todt“ sei, versucht von Jakob Laukhard loszuwerden, indem er den König bittet zu verfügen, „daß dieser Lauckhardt nicht unter der Universitaet, sondern unter der Jurisdiction des hiesigen Magistrates stehe, und daß er deshalb von diesem wegen seiner wiederholten Winkelschriftstellerei zur Untersuchung gezogen werde“. Dieses Gesuch von Jakob namens der Universität Halle findet in Berlin allerdings kein Gehör. Die Universität Halle ist gemäß der Verfügung aus Berlin weiterhin in der Pflicht, sich um die Causa Laukhard zu kümmern.

Der erste Teil von Die Emigranten oder die Geschichte des Grafen von Vitacon, (1802), wird von der Carl Güntherschen Buchhandlung in Pegau und Leipzig herausgegeben.

Laukhard veröffentlicht den ersten Teil seines Romans Astolfo, eine Banditengeschichte sowie den zweiten Teil des Emigrantenromans Die Emigranten oder die Geschichte des Grafen von Vitacon.

Der zweite und dritte Teil von Astolfo, eine Banditengeschichte folgen.

Beendigung seiner Autobiographie F.C. Laukhards, vorzeiten Magister der Philosophie und jetzt Musketiers unter dem Thaddenschen Regiment zu Halle, Leben und Schicksale, von ihm selbst beschrieben und zur Warnung für Eltern und studierende Jünglinge herausgegeben. Fünf Teile, 1792 – 1802.

Anekdotenbuch oder Sammlung unterhaltender und lehrreicher Erzählungen aus der wirklichen Welt wird im Verlag Gerhard Fleischer dem Jüngeren in Leipzig verlegt.

Der erste Band von Laukhards Neue Carricaturen und Anekdoten zur Erbauung und zum Naserümpfen erscheint in Berlin.

1803 – 1804

Ebenfalls in Berlin wird der zweite Band Neue Carricaturen und Anekdoten zur Erbauung und zum Naserümpfen herausgegeben.

Die Bewohner von Veitsrodt im Saar-Departement wählen Laukhard 1804 zu ihrem Pfarrer auf Lebenszeit. Die Wahl wird zunächst von den französischen Behörden bestätigt.

Am 14. März 1804 wird Laukhard auf die französische Verfassung vereidigt.

Der dritte und letzte Band von Neue Carricaturen und Anekdoten zur Erbauung und zum Naserümpfen erscheint.

In J.C. Hendels Verlag in Halle an der Saale werden Eulenkappers Leben und Leiden. Eine tragisch-komische Geschichte sowie Corilla Donati; oder die Geschichte einer empfindsamen Buhlerin 1804 herausgegeben.

1805 – 1806

Aufgrund einer Intrige wird Laukhards Name aus den Pfarrtabellen des Saar-Departments gestrichen.

In Johann Georg Meusels Lexikon Das gelehrte Teutschland oder Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller, in dem er die Leben und Werke aller Literaten und Wissenschaftler seiner Zeit dokumentieren wollte, wird behauptet, dass Friedrich Christian Laukhard bereits 1806 gestorben sei. Erst nach zwei Jahren wird dieser Fehler im Intelligenzblatt der Leipziger Literatur-Zeitung beiläufig korrigiert.

1807

- Laukhard erhält Redeverbot. Die Sanktionierung der französischen Behörden erfolgt aufgrund seiner kritischen Schrift über Napoleon.

1810

Am 3. Juni stirbt Laukhards Bruder Carl Philipp in Alterkülz im Hunsrück, wo er seit sechs Jahren Pfarrer war.

In Veitsrodt schreibt Laukhard den Roman Melana, der in Leipzig gedruckt wird.

Wilhelm Steins Abenteuer. Beschrieben von ihm selbst und herausgegeben von Friedrich Christian Laukhard, erster und zweiter Teil, erscheinen bei Wilhelm Ernst Richter, Altenburg und Leipzig.

Am 27. Juni stirbt die im Wendelsheimer Haushalt lebende Tante Johanna Katharina Laukhard im Alter von 90 Jahren.

Laukhard ist noch bis 1811 in Veitsrodt als Pfarrer tätig.

1811 – 1812

Die Schrift Vertraute Briefe eines alten Landpredigers an einen seiner jüngeren Amtsbrüder erscheint bei Wilhelm Ernst Richter, Altenburg und Leipzig.

Am 26. Oktober 1811 kommt Laukhard wegen seiner politischen Schriften und seines unsittlichen Lebenswandels in das Correctionshaus zu Vilworden bei Brüssel.

Am 25. Dezember 1812 stirbt Laukhards Mutter, Charlotte Dorothea Laukhard, geb. D’Autel, in Wendelsheim.

1814

Laukhard wird am 2. Februar von den Alliierten befreit.

Amtmann St*** und seine Familie, erster und zweiter Teil, erscheint textidentisch mit Wilhelm Steins Abenteuer. Beschrieben von ihm selbst und herausgegeben von Friedrich Christian Laukhard bei Wilhelm Ernst Richter.

Im Sommer reist Laukhard nach Gießen, wo Studenten für den bekannten, verarmten Magister eine Geldsammlung veranstalten.

Laukhard schreibt am 13. November 1814 Johann Wolfgang von Goethe einen Bettelbrief nach Weimar, der ohne Antwort bleibt.

1815

- Laukhard kehrt heruntergekommen noch einmal nach Gießen zurück. Als Vagant, vor polizeilichem Zugriff nicht sicher, reist er wieder ab.

1819

Der Kreuznacher Johann Beinbrech berichtet in seinem Tagebuch, das er am 1. März bei Professor Laukhard eine Stunde über die Weltgeschichte und Geographie genommen hat.

In Kreuznach schreibt Laukhard laut Beinbrech drei Theaterstücke: Franz von Sickingen, So prellt man Großsprecher und Schulfüchse und Michel Mort der Kreuznacher.

1822

- Am 29. April legt sich der kritische, ruhelose Geist, Friedrich Christian Henrich Laukhard, in Kreuznach an der Nahe zur Ruhe. Er wird auf dem Kirchhof bei der Paulskirche begraben.

Anmerkungen

Sangmeister, Dirk: Lichtenberg Jahrbuch 2008, S. 245 f. In: Schriftreihe der Friedrich Christian Laukhard Gesellschaft: Jahresgabe 2012, Wendelsheim 2012, S. 31 f.

Laukhard, Friedrich Christian: Leben und Schicksale, von ihm selbst geschrieben, und zur Warnung für Eltern und studierende Jünglinge herausgegeben. Erster Teil, Wendelsheim 2013, S. 225.

Laukhard, Friedrich Christian: Leben und Schicksale, von ihm selbst geschrieben, und zur Warnung für Eltern und studierende Jünglinge herausgegeben. Erster Teil, Wendelsheim 2013, S. 294.

Wilhelm, Richard: Friedrich Christian Laukhard vor und im Feldzug gegen Frankreich im Jahre 1792. In: Friedrich Christian Laukhard 1757 – 1822. Ein bemerkenswerter Wendelsheimer. Hrsg. Gemeinde Wendelsheim, Alzy 2002, S. 55. – Der Text wurde für den Abdruck bearbeitet. Das Original enthält einen Fußnotenapparat.

Sobul, Albert: Die Große Französische Revolution, Frankfurt a.M. 1988, S. 3 f.

Laukhard, Friedrich Christian: Leben und Schicksale, von ihm selbst geschrieben, und zur Warnung für Eltern und studierende Jünglinge herausgegeben. Erster Teil, Wendelsheim 2013, ohne Seitenzahl.

Laukhard, Friedrich Christian: Leben und Schicksale. Siebtes Kapitel. Band 2. Halle, 1792.

Literatur

Laukhard, Friedrich Christian: Leben und Schicksale, von ihm selbst geschrieben, und zur Warnung für Eltern und studierende Jünglinge herausgegeben. Erster Teil, Wendelsheim 2013.

Ders.: Leben und Schicksale. Siebtes Kapitel. Band 2. Halle, 1792.

Sangmeister, Dirk: Lichtenberg Jahrbuch 2008, S. 245 f. In: Schriftreihe der Friedrich Christian Laukhard Gesellschaft: Jahresgabe 2012, Wendelsheim 2012.

Ders.: Vertrieben vom Feld der Literatur. Verbreitung und Unterdrückung der Werke von Friedrich Christian Laukhard, Bremen 2017.

Sobul, Albert: Die Große Französische Revolution, Frankfurt a.M. 1988.

Wilhelm, Richard: Friedrich Christian Laukhard vor und im Feldzug gegen Frankreich im Jahre 1792. In: Friedrich Christian Laukhard 1757 – 1822. Ein bemerkenswerter Wendelsheimer. Hrsg. Gemeinde Wendelsheim, Alzy 2002.

Friedrich Christian Laukhard

Gesellschaft e. V.

Sitz in Wendelsheim/Rheinhessen

Geschäftsstelle

Sandstraße 9 | 55271 Stadecken-Elsheim

Friedrich Christian Laukhard

Gesellschaft e. V.

Sitz in Wendelsheim/Rheinhessen

Geschäftsstelle

Sandstraße 9 | 55271 Stadecken-Elsheim